テレビや雑誌で「本当は教えたくないけど……」と前置きしながら、有名人が贔屓のお店を紹介するシーンを目にしたことはありませんか? 実はあの一言こそ、「同担拒否」のファン心理を如実に表す言葉です。

本当は誰にも教えたくないくらい気に入っている。でも、紹介するなら“自分しかいない”。

そんな誇らしさと独占欲が入り混じった気持ちこそが、ブランドに熱狂的なファンを生む大きなヒントになります。

「自分が応援してきた」「自分だけが知っている」――。

ブランドやお店との関係性が深まると、人はそれを“語りたいけれど共有したくない”という、愛ゆえの葛藤を抱き始めます。

この感情の設計こそが、いま注目すべき「同担拒否マーケティング」の本質なのです。

目次

同担拒否とは──“共有したくないほど好き”という熱量

推しを他人に語られたくない心理

「同担拒否」とは、アイドルやキャラクターなどの“推し”を他人と共有したくないというファン心理のひとつ。

「私だけがこの魅力を理解している」「他の誰かと同じように語られるのが嫌だ」という感情は、強い愛着と自分の時間を注いできたという自負の裏返しです。

これは、マーケティングにおいて非常に重要なヒントになります。

顧客がブランドに“独占的な愛着”を持ち、「他人に譲りたくない」と感じているとき、そのブランドはすでに単なる商品を超えた“関係性”になっているのです。

この心理は、ファッションやグルメだけでなく、身近な生活圏の中でも頻繁に見られます。

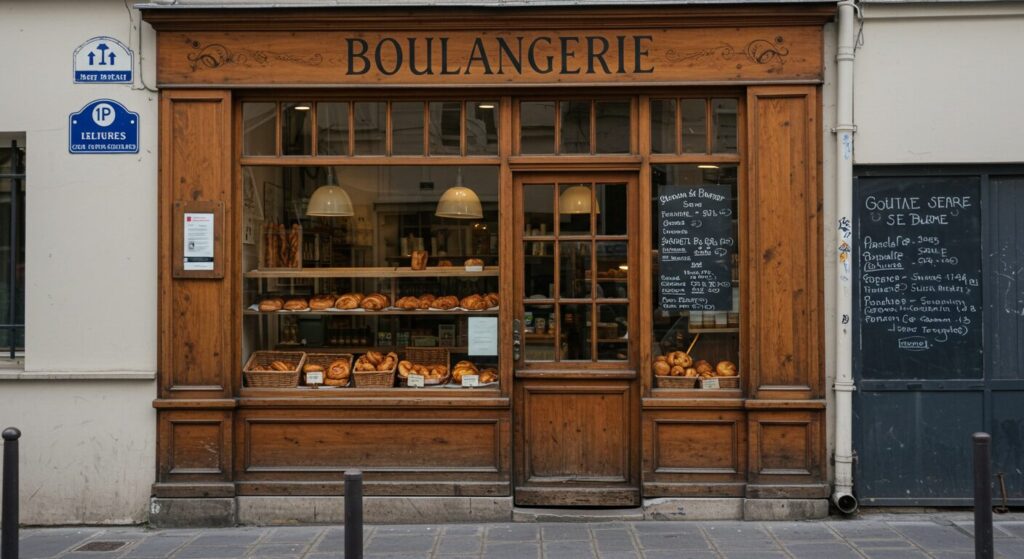

「ここはあまり知られたくないけど、本当にいいから…」と、友人だけにそっと教えてあげたいお気に入りのパン屋やカフェ。

その感情の奥には、自分が見つけた、育てた、支えてきたという感覚があるのです。

ロイヤリティではなく“所有感”のマーケティング

ロイヤルカスタマーをつくるには、繰り返し購入やポイント制度だけでは不十分です。 もっとも強力なファンは、商品そのものではなく「そのブランドを応援する自分」を誇りに思うものだからです。

つまり、顧客はブランドの“当事者”になりたがっている、と考えて良いでしょう。 「ずっとここを応援してきた」「オープン当初から知ってる」あるいは「祖母の代から贔屓にしてきた」。そんな“語れる関係”が、同担拒否的心理を生み、やがてブランドを「私のもの」にしていきます。

このような関係性は、単なるロイヤルティを超えて、心理的な「所有感」に近いもの。 顧客の中でブランドが「自分の物語の一部」として根付いたとき、そこには価格や利便性を超えた強いつながりが生まれます。

ローカルビジネスこそ、“同担拒否”される存在になれる

「教えたくないお店」が推される理由

飲食店、美容室、ベーカリー……。 地元に根ざしたローカルビジネスは、大手企業のように広告で大量に人を集めるよりも、「あの人が好きな店」として紹介されることでファンが増えていきます。

口コミの中でも特に強いのが、「本当は教えたくないけど……」という紹介です。

このセリフの裏には、「知っている自分が誇らしい」「自分だけの居場所を守りたい」という感情があります。まさに、同担拒否の心理といって差し支えないでしょう。

この種の紹介は、「ただのオススメ」とは一線を画します。

それは「誰にでも教えるものではない」という前提があるからこそ、紹介された側にも特別感が伝わり、「そんなに大切にしている店なら行ってみたい」という興味を呼び起こすのです。

「私だけのもの感」を育てる空気づくり

たとえば、常連だけが知っているメニューのあるレストラン。数量限定で入荷した日本酒を、店に並べる前に声をかけてくれる酒店。敏感肌の「わたし」だけのために裏施術メニューを作ってくれる美容院。

こうした“顔の見える関係性”が積み重なると、その店は顧客にとって単なる購買の場ではなく、「語れる自分の物語」になっていきます。

さらに、こうした関係性が続くと「この場所を守りたい」「混雑してほしくない」という感情が生まれ、ファン自らが拡散を抑えるという現象すら起こります。

ブランドとしては、それこそが“本物のファン”が育った証なのです。

“推されるブランド”の条件とは?──広めず語られる仕組み

初期からのつながりを可視化する設計

「このお店、まだ全然知られてない頃から知ってたんだよね」

そんなセリフを言いたくなるのは、“初期メンバー”であることの優越感があるからです。

ブランドがファンとの関係を積み重ねていくには、この「初期からの参加感」をどう設計するかが鍵。

オープン前のプレ体験会、試作品へのフィードバック、限定の会報やSNSグループなどが効果的です。

さらに、SNSに継続参加してくれている人に対して、「何年目バッジ」「参加歴バナー」などを通じて可視化する仕組みを導入すると、ファンの誇りを育てやすくなります。 こうした演出は、ファン同士の“語りのモチーフ”にもなるため、自然な紹介や口コミにもつながります。

熱量を保つクローズドな場づくり

一方で、あまりに拡散されすぎると「もう私の場所じゃない」と感じる人も出てきます。

これは同担拒否的心理の自然な反応です。

だからこそ、ブランドがファンとの関係性を育てるには、“守られた空間”の存在が不可欠です。

オープンチャットやクローズドSNS、常連限定のDMや限定ページなど、情報の共有範囲をあえて絞ることが、深い愛着を生みます。

「買う場」ではなく「語る場」「関わる場」としての存在。

ファンが“内輪感”を楽しみながらも、関わることに意味を見出せるような環境設計が重要です。

まとめ:ブランドは“推される”ことで、価格競争を超えていく

人は、モノだけを買っているのではありません。

「この店と自分の関係性」こそに価値を感じ、語りたくなるのです。

そしてその語りが、「でもあまり広めたくないんだけどね」という同担拒否を伴うとき、ブランドはすでに“私の推し”になっているのです。

大量の広告を打つ余裕はなくても、ローカルビジネスには“濃いつながり”という最大の武器があります。

「顔が見える関係性」「秘密を共有できる空間」「語れる物語」。

それが、推されるブランドの三本柱です。

こうした“推される関係性”を、無理なく長期的に育てていくために。

FAZZYでは、ブランドとファンが「秘密を共有し、安心して語り合える」空間を提供しています。

- 常連限定の情報共有やストーリー投稿

- コミュニティ参加による“自分ごと化”の促進

- 応援歴の可視化や、ファンとの関係性の積み重ねの記録

推されるブランドへの第一歩、FAZZYで始めてみませんか?

この記事を読んだあなたにおすすめの記事

🔗共感と信頼がカギ!紹介されるブランドになるためのマーケティング戦略

WEB制作・ITに関するお悩みや

ご質問等お気軽にご相談ください